上海车展开展之前,有两个话题很特别——

1、今年上海车展是不是全球汽车产业的转折点;

2、豪华品牌做电动车还有机会吗?

开篇明义,第一个问题的答案:上海车展当然是转折点:第二问题的答案:在电动车领域,豪华品牌的机会也是有的。

【1】

第一个话题源于2023年上海车展受到的关注度实在太高了,几乎所有全球大佬都来了中国——不仅仅是来出席发布会,更是来实际接触这个过去三年快速发展的全球最大的电动车市场。甚至就连券商的闭门会,都直接选择开到了上海车展旁边的酒店会议室里。

无论是宝马CEO齐普策口中的“今日中国之动向,将引领明日世界之方向”;还是奔驰CEO康松林说的“这次的中国之行中,我每天与各行业的中国翘楚及合作伙伴们见面,时时刻刻在学习中”;亦或是日产COO古普塔所说的“当真正来到中国,我才亲身感受到中国的变化”……无一不显示出全球高管们对中国汽车市场的尊重。

再加上过去一年,合资车企的市场份额被自主品牌、新势力打得落花流水,中国品牌趁势而起,一改之前消费者和外资高管对中国品牌的偏见。

这个“势”,就是“智能电动”四个字。中国是全球最大、竞争最激烈、也是发展最快的智能电动车市场(而不只是电动车市场)。

众人口中的“拐点论”和“转折轮”已经不再是指电动车,而是“智能化”。

在中国,关于电动化的讨论已经不在于拐点,而是渗透率。如果之前外资和传统合资车企还在大谈自己的电动化技术储备,那么到了2023年的上海车展,他们都发现原来中国消费者需要的不止于驱动形式的变化,而是对智能体验的苛刻要求。

在智能体验上——包括但不限于车机系统、智能驾驶系统、交互体验等方面——的巨大差距,传统合资品牌已经被打上了“诺基亚式”的标签,而新势力和中国新品牌成为了“iPhone”。这也让合资产品在中国市场再无溢价能力,反映到市场端则是合资品牌在燃油车上的折价,以及合资电动车的巨大折价。

因此,行业认为,2023年的上海车展将会是全球汽车产业的转折点,至少在2000万的中国汽车市场,无智能不竞争。

【2】

接下来是第二个话题,豪华品牌做电动车还有机会吗?

这显然是转折论的一个延续。豪华品牌的积累几乎都是基于传统燃油车的百年传承,既然中国发生了智能电动车的转折,那么传统的豪华品牌必然就是“没落的贵族”。

先不说有没有机会,其实可以来看现状。

实际上,在今年的上海车展上也确实能够感受到消费者对BBA这样的传统豪华品牌的“态度渐冷”,传统合资品牌展台的人流更是稀稀拉拉。

记得2019年写车展总结时我还在说,“看到展馆中全新奔驰GLE、全新宝马3系、全新奥迪Q3,再加上全新凯迪拉克XT6、全新林肯飞行家这些豪华品牌新车聚集了大量人气,相比合资车企已经略显冷清的展台来说,豪华品牌人头攒动、二三线豪华品牌也迎来春天,这意味着中国汽车消费升级大潮的来临。”

但没有想到的是,消费升级确实在过去四年表现充分,然而升级都去了智能电动车市场,当年还被质疑的蔚来初代ES8、理想ONE、小鹏G3现在都已经成为过去时,而这三个品牌都已经在30万元、甚至45万元区隔把二三线豪华品牌“赶出”了市场。

所以尽管从宝马、奔驰,再到奥迪、沃尔沃、凯迪拉克,都将自家的新能源车摆到了C位了,但是在整个展台上消费者对这些产品不能说毫不在意,但也只能是关注度寥寥。在上海消费者和全国汽车媒体的眼中,从BBA开始到下面的雷克萨斯、沃尔沃,它们和中国智能电动车市场“几乎绝缘”。

传统豪华车企和蔚小理们的差距在哪?答案就是“无智能不竞争”。

事实上,或许更多的传统车企集团都没有理解到在中国市场有竞争力的电动车是什么。比如沃尔沃在EX90发布会上说的那句“新势力会的,我们三年就学会了,我们会的,新势力十年都学不”,喊出了所有传统车企的心声。

可是对于消费者来说,他们要选一辆车当然可以信任传统车企,但是要在当下这个节点买一辆智能车,传统豪华品牌确实就没有,这足以让消费者转移视线。这就好像,2010年的诺基亚手机当然也可以用,但消费者都知道2010年的iPhone才是趋势,而他们会选择一部用得更久的手机。

“智能”是阻挡传统豪华品牌做好一辆电动车的关键所在。然后问题就在于,到底什么是中国汽车市场的“智能”?

在传统车企的思维中,“智能”就是一套好用的本地化车机系统再加上大屏幕,就是手机APP可以遥控车辆,就是开通多少个充电桩的信息,然后可以OTA升级一下车机系统,最后再做一个社群APP,仅此而已。

然而新势力的思维中,“智能”绝不只是一套能够打通所有车辆电子电气系统的架构、可以通过语音和触控控制绝大部分车辆功能。新势力对“智能”的理解远不是大冰箱和大彩电这些“显性”部件,而是在于“智能技术”的理解和实践。

最典型的,也是被之前合资车企最不屑一顾的,就是实质意义上的L3级别高阶辅助驾驶系统——虽然没有车企会说自己的是L2,情愿用L2.9999来表示。

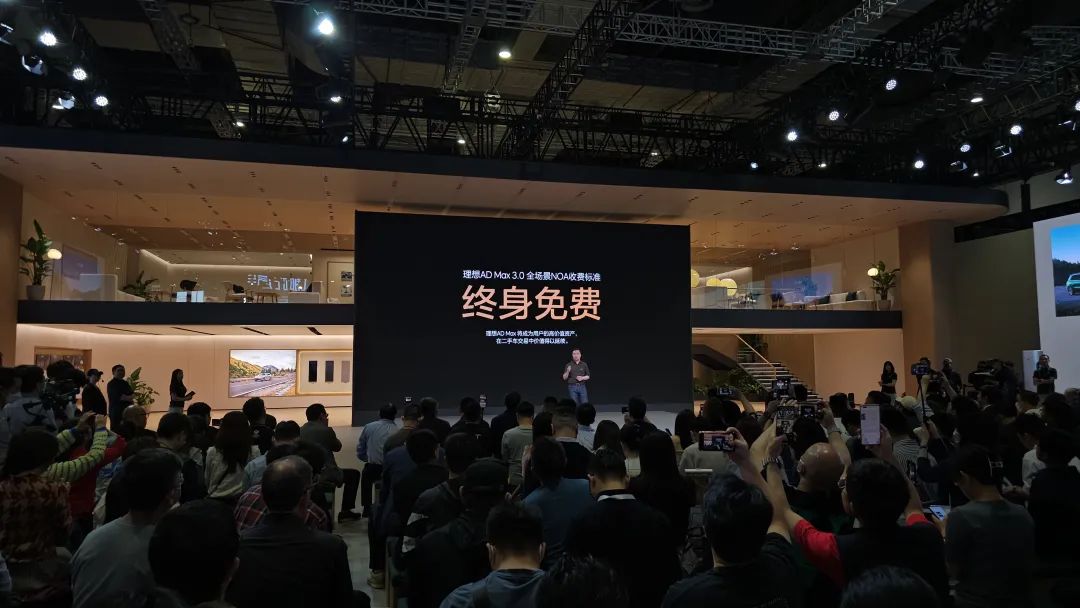

这次车展前后,从领头的华为开始发布ADS 2.0“重感知轻地图”的智能驾驶系统,到蔚来宣布NOP+更大范围推广并且开始收取订阅费;还有小鹏在G6上反复强调聚焦智能、XNGP;再到理想汽车直接宣布AD MAX 3.0同样用BEV+Transformer融合感知、但是终身免费……这几家就已经把智能驾驶卷到了一个更高的层面。

而且这些企业在背后还各自建立了庞大算力的训练中心,用人工智能方式来训练驾驶算法,其训练里程是以亿为单位计算、训练时长达到千万小时规模——这种数据规模上的差距,才是真正的差距。

反观即便是最有钱、最舍得投入的豪华品牌,在这一点上似乎都并没有意识到和中国一流智能电动车企业的差距。豪华品牌们在讲的故事,依然是电动技术而言,又或者是安全体验,可是中国消费者更希望听到的是“车有多智能”。

【3】

2023年上海车展上的这些新势力是否就稳赢了呢?豪华品牌是否就真的在电动车市场没有机会了呢?

当然不是的。关于转折点的判断我们很同意,但是后来者也不可能没有机会。

首先因为汽车产业是长周期产业,即使一代错了,也不会错失太多机会,除非连错两三轮。具体原因是汽车产业变革太快,所以第一波新势力成功反而是短暂的,因为要考虑第一代的沉没成本和第二代可能推倒重来的情况,这反而存在后发优势,也是华为在现在更可能成功的原因。

进一步举个例子,蔚小理第一代都很成功,但是2024年作为转折点,蔚来新车要考虑换电和800V切换,那么蔚来反而在技术上没有了先发优势。小鹏的800V也是类似,虽然P7之前很成功,但是等到G9、G6切换到800V,其实对于整个产品线的投资都几乎要重做。这样一来,原本在技术路线上看上去最弱的理想,反而因为纯电产品直接800V,也就重新获得了优势。

在NOA上更不用说,路线转变带来了巨大的淹没成本。比如一开始在高阶辅助驾驶上依靠高精地图方案+多激光雷达+多片Orin X的组合,这些硬件成本和软件开发成本都已经投入进去,可是等到最近发现特斯拉FSD将纯视觉感知的技术路线走通以后,并不需要那么强的算力和传感器。这就意味着要切换到特斯拉的路线,走融合感知,那么之前投入的研发和车型上的硬件,大多要推倒重来,使得起跑优势归零。

所以,对于豪华品牌和合资车企来说,其实它们同样有后发优势。现在不管是电动车技术,还是智能座舱技术,又或者是智驾技术,路线都已经是明牌,剩下的只是需要去重新整合新技术到接下来的产品上。

其实可以看到,宝马说它们会在2025年下半年开始投放在全平台上搭载先进驾驶辅助系统的新世代车型,计划在24个月内将推出至少6款车型,首先是一款运动型多功能车和一款3系所在细分市场的纯电轿车。

奔驰则已经明确2024年会发布MMA纯电平台车型,并且MB.OS操作系统也将首先应用在MMA纯电平台上,而按照计划后面还会有EVA衍生出的MB.EA平台。并且奔驰方面也说,下一代更高级别的有条件自动驾驶会随MMA纯电平台的车型一起面世,它将利用机器学习来提升整体体验。

奥迪方面则会有支持800V高压纯电的PPE平台产品,预计在2024年底投产包括奥迪A6 e-tron和奥迪Q6 e-tron等三款新车。

至于通用、福特方面,其在电动车平台上都有其技术储备,包括奥特能本身就是支持800V高压纯电的路线,而在软件层面则是底特律和硅谷之间的事情了。

毫无疑问,对于全球车企,特别是对电动车相对更敏感的欧美车企来说,它们对中国电动车企业的智能化路线并不陌生,也并不意外,因为他们也在同样的技术路径上探索。

唯一的差别就是“动身”的时间。从蔚小理、华为这些新产品的交付节点来看,大概今年年底会是他们的800V产品大批量交付的节点,另外全新的高阶智驾系统的大规模测试也要等到今年第四季度左右,而对照BBA的时间大概会晚12个月到18个月左右。

同时,在高阶智能辅助驾驶上的差别,如果BBA们用第三方供应商的解决方案,比如大众就是和地平线的合资,那么可能在高速NOA上的差距也还能接受——至多是豪华品牌无法在城市NOA上和中国电动车品牌竞争。

【4】

总的来说,2023年的上海车展让世界看到了中国汽车品牌的领先优势,尤其是智能技术层面。但这并不意味着新势力就稳赢了,因为现在中国电动车企的技术优势也最多是领先两年而已。

对于汽车产业来说,两年的时间差距也就是半代车型的时间,远不足以建立起足够高的品牌壁垒。毕竟一款车要卖5年,而一款全新车型的研发大致是36个月。只要全球车企、尤其是豪华品牌们把研发资源聚焦,其效率还是足够快。即便是丰田这样设定在2026年投入全新电动车产品,其实也并不算太晚。

可以说,过去几年大家看到新势力的快速发展、新车企轻松完成技术起步,就觉得汽车产业好像是一个高投入、快速产出的行业,这个观点显然是错的,汽车产业不管在中国还是全球,都是长周期产业。

对于新势力来说,要完成从零到十万辆、再从十万辆到三十万辆,你可能犯错的几率是一样的,并不是你完成了从零到一,再到十就一帆风顺了。而一旦犯错,你可能付出的就是企业垮掉的代价,但是对于全球车企集团来说,它们的容错率显然要高许多。

因此,当我们能够理解到汽车产业是一个长周期投资后就会懂得,为什么我们口中的“传统”车企似乎对当下的局面有一定的焦躁,但远说不上焦虑,更没有说就“心如死灰”。原因就是:从技术层面看,远没有想象中差距那么大,各家全球车企的技术积累转化为商业现实不过是又一次“摸着石头过河”。

现在对于传统车企也好、豪华品牌也好,真正困难的不是技术、本土化研发,而是理解中国市场的技术进步和本土化需求。中国市场在过去几十年一直以为汽车是一种全球化产品、一个欧美日本同质化的产业,但实际上汽车产业有强烈的本土化意识,不管是欧洲市场、美国市场,还是日本市场,它们都是各不相同的。现在中国市场的崛起,就意味着中国市场又是一个新的阵地,直接把欧洲的产品、美国的产品、日本的产品拿过来就能卖是不可能的,全球车企需要认真思考以中国本土化为核心的竞争策略。

说直白一些,就是合资车企和豪华品牌,想要在中国市场竞争,就要把自己想成是中国品牌。

文|刘学晓

图|刘学晓

粤公网安备 44010602000157号

粤公网安备 44010602000157号

网友评论